夜中に足がつるのは、どうして?

サッカーやテニスの選手が試合中に足がつり、トレーナーに伸ばしてもらっているのを目にしたことがあると思います。自分も学生時代にテニスの試合中に足がつり、大変な思いをしたことが何度もあります。皆様の中には、足を酷使した記憶はなくても、寝ているときに突然足がつって、その痛みで起きてしまう経験があるのではないでしょうか。

ほとんどの方はたまに発生する程度ですが、これが頻繁に起こると睡眠不足になって生活に支障が出てしまうこともあります。

睡眠中に足がつる理由

意識していない強い筋肉収縮が突然発生し、つって痛みを伴う症状を俗に「こむら返り」と言い、医学用語では「有痛性筋痙攣(けいれん)」や「筋クランプ」とも表現されます。一般健康人でも激しい運動や長時間の立ち仕事の後には下肢を中心に起こることがありますが、50歳以上ではほぼ全員が一度は夜間のこむら返りを経験しており、60歳以上の6%が毎晩こむら返りに襲われているという報告もあります。

一般に、筋肉の細胞はカルシウム、マグネシクム、ナトリウム、カリウム、水素の各イオンのバランスによって反応のしやすさが決まるのですが、健康な人ならば過剰なイオンは尿や汗などから排出され、反応性がちょうどいい範囲内におさまるよう調節されています。

ところが、睡眠時は汗を多くかいており脱水傾向にあります。さらに全身をほとんど動かさないため、心拍数も減り、血行は低下しています。夏場に冷房をつけっぱなしで寝たり、布団をかけずに寝ると、足の筋肉が冷え血管も収縮し、血行はさらに悪くなります。こういった悪い状況でイオンのバランスが崩れているときに、たまたま寝返りをうって筋肉に刺激が加わると、筋肉の細胞が暴走して過剰な収縮が発生しやすくなってしまうのです。

中年になるとリスクが高まる?

ではなぜ中年以降で起こりやすくなってしまうのでしょう?

その理由として、若いときより運動量が減っているため、筋肉量が減少している⇒筋肉内の血行が低下する⇒乳酸などの疲労物質が排出しづらい⇒末梢神経の興奮を抑えにくくなる⇒筋肉の細胞が暴走しやすい、ということが考えられています。

悲しいことに、年をとるとたいした運動をしていなくても筋肉に疲労が生じ、睡眠中に足がつるリスクが高まってしまいます。

他にも例えば妊婦さんは、過呼吸によって血液がアルカリ性に傾いていたり、子宮が下大静脈を圧迫して循環が悪くなっていたり、足が常に疲労していることからこむら返りを起こしやすいことが知られています。

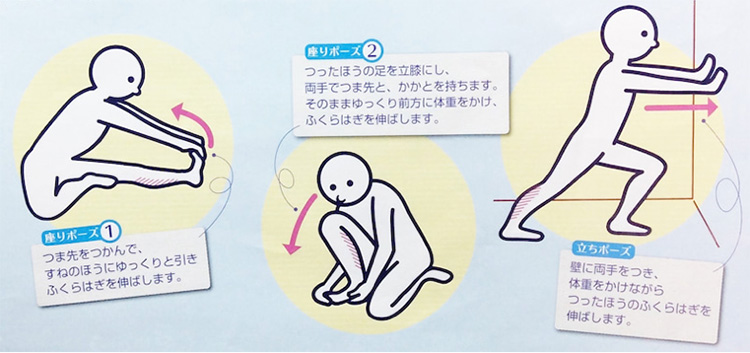

ほとんどは治療の必要はありません

こむら返りが起こったとしても、ほとんどのケースでは一過性の現象ですので、ストレッチとマッサージをする程度で大丈夫です。痛いのがふくらはぎであれば、膝を伸ばして座って足の指先をゆっくりと手前に引き寄せたり、立って足を前後にずらしてアキレス腱を伸ばす要領でふくらはぎの腓腹筋をストレッチしましょう。

こむら返りが起こりにくくなる予防法としては、

- 規則正しい生活とバランスの良い食事

- 適度な運動および運動後のストレッチ(下腿を中心に)

- ミネラルの入った水分の積極的な補給

- アルコール・タバコの減量

- ヒールが高いような疲れやすい靴を避ける。

- 就寝前にふくらはぎを下から上へマッサージ、仕上げに10回ほど叩く

- 静脈瘤のある方は、弾性ストッキングを履く

また、仰向けで重い掛け布団を使うと足首の関節が伸ばされ、こむら返りが起こりやすくなってしまいますので、横向きで寝たり、軽い掛け布団にしたりするのも有効と言われています。

予防及び発作時の治療として内服薬を使うこともあります。よく使われるのは漢方の「芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)」で、10分くらいで効いてきます(マラソンの時には常備)ので速効性もありますが、甘草による副作用(血圧が上がる)が出やすいので、毎日3包内服するのは避けたほうが良いでしょう。

他に使われるものとして、甘草を含まない「牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)」や「八味地黄丸(はちみじおうがん)」、筋弛緩薬のエペリゾン(ミオナールなど)、抗痙攣薬のジアゼパム(セルシンなど)があります。

ただし、起こる回数が多くて生活に支障が出てしまう方は、他の重大な病気が隠れていないかチェックする必要があります。頻繁に足がつる方は、医療機関で相談してみると良いと思います。

こむら返りを起こしやすい病気

| イオンバランスの異常 | 下痢、嘔吐、脱水、人工透析、熱中症 |

|---|---|

| 血管病変 | 血管炎、バージャー病、閉塞性動脈硬化症、下肢静脈瘤 |

| 代謝異常 | 低栄養、糖尿病、肝硬変 |

| 内分泌疾患 | 甲状腺機能低下症、副甲状腺機能低下症、アジソン病 |

| 神経筋疾患 | 脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、脳梗塞、筋萎縮性側索硬化症、筋ジストロフィーなど |

| 骨関節疾患 | 関節炎 |

| 薬剤の副作用 | 高血圧の薬、高脂血症の薬、抗がん剤、喘息の薬、利尿剤、ホルモン剤など |